Parnassius apollo

(Linnaeus, 1758)

Apollo

Classificazione: Papilionoidea › Papilionidae › Parnassiinae › Parnassini.

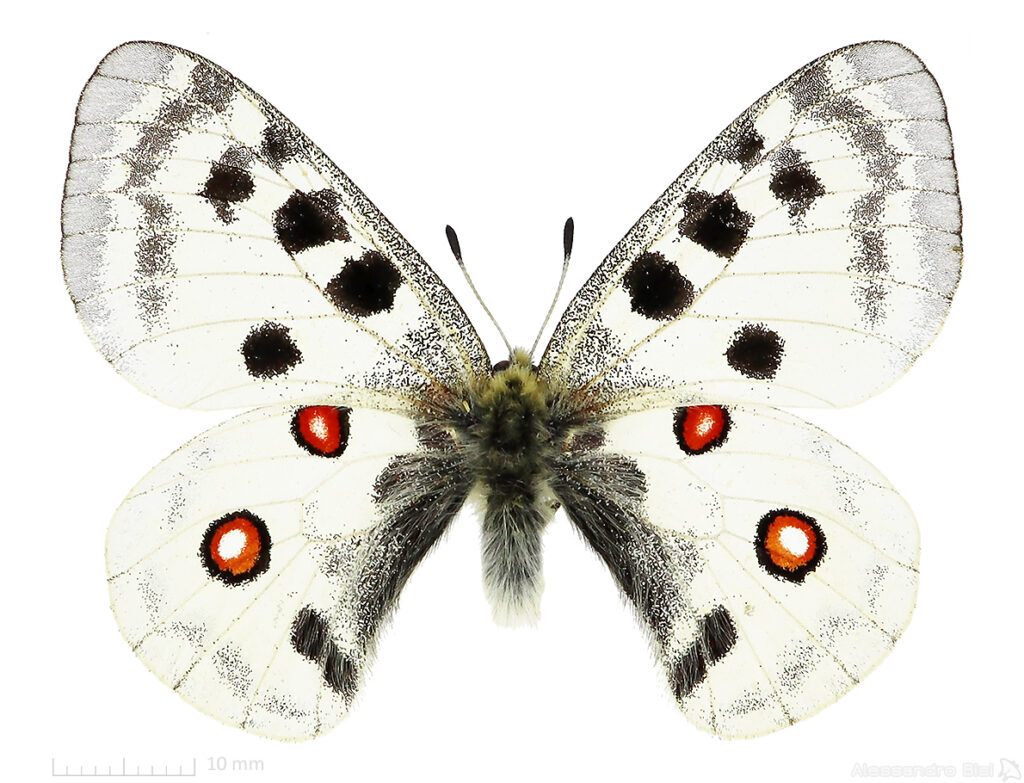

Apertura alare: maschi 60-85 mm, femmine 65-95 mm.

Periodo di volo: da fine giugno a metà agosto.

Generazioni: univoltina.

Svernamento: come pupa.

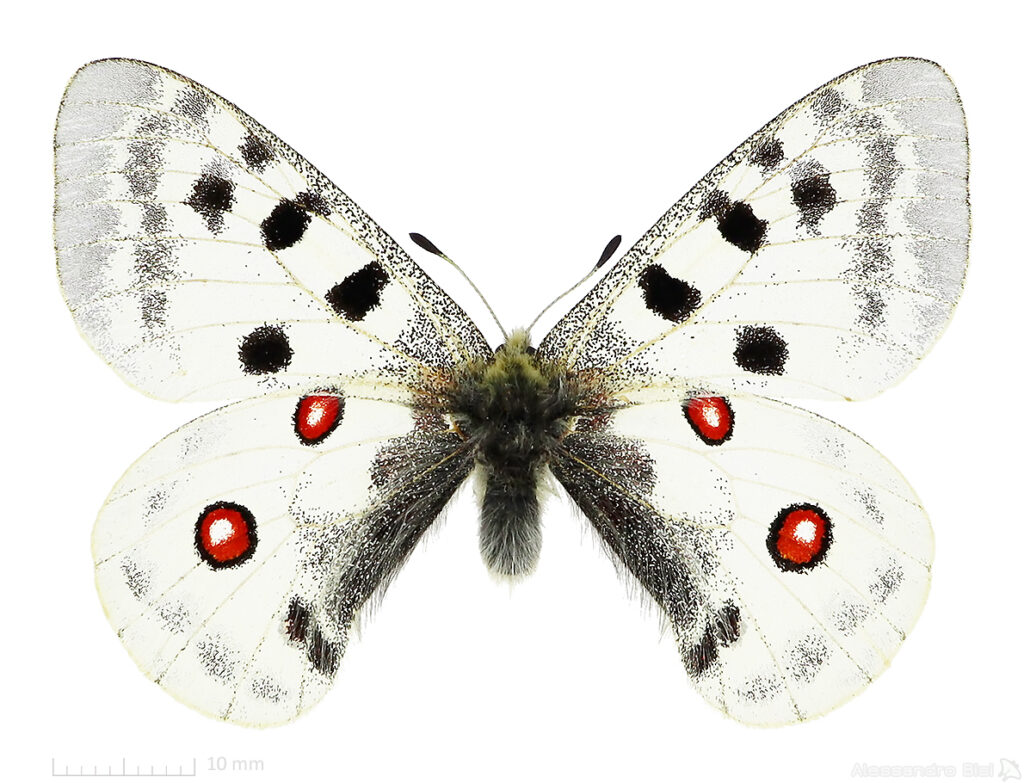

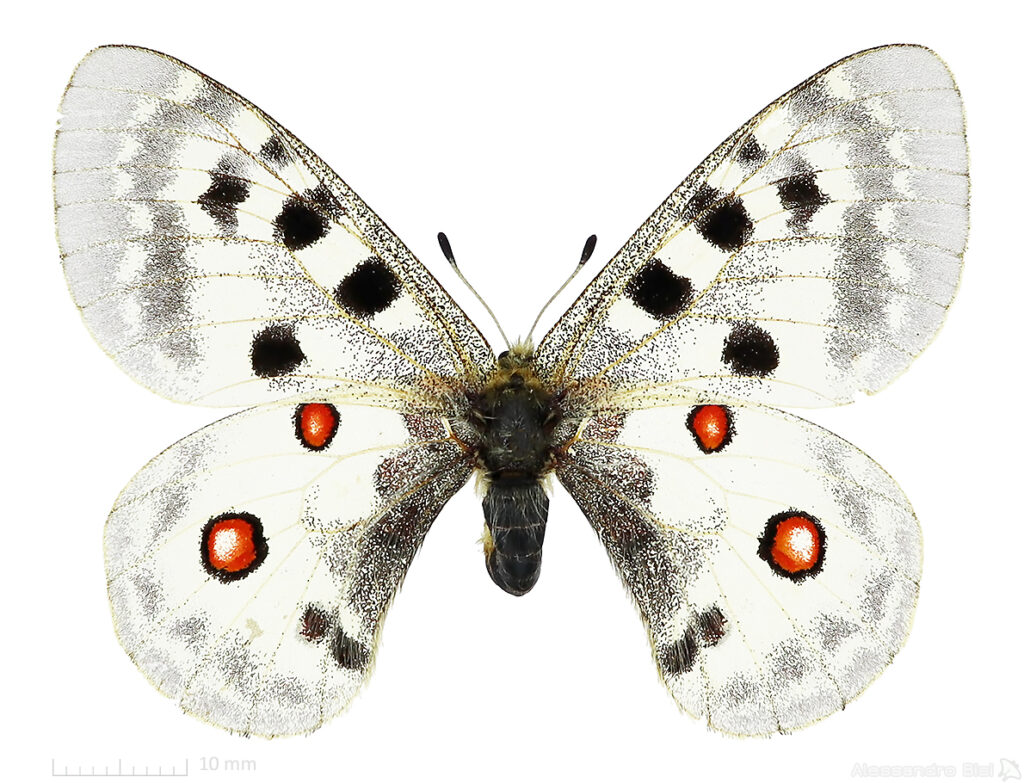

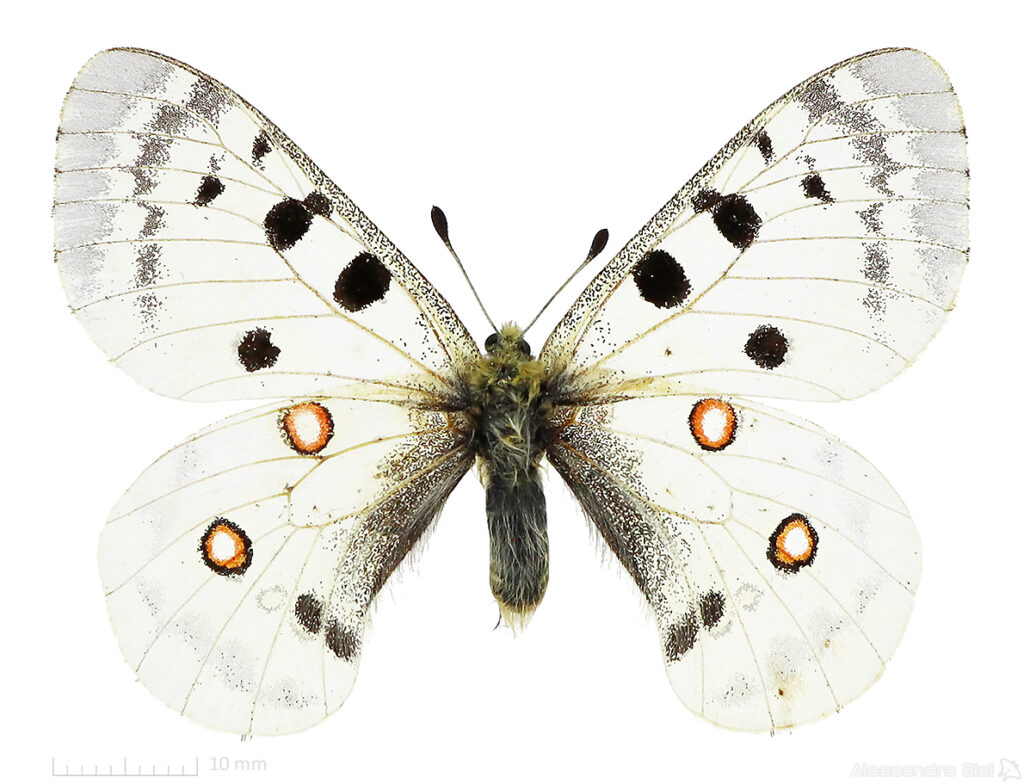

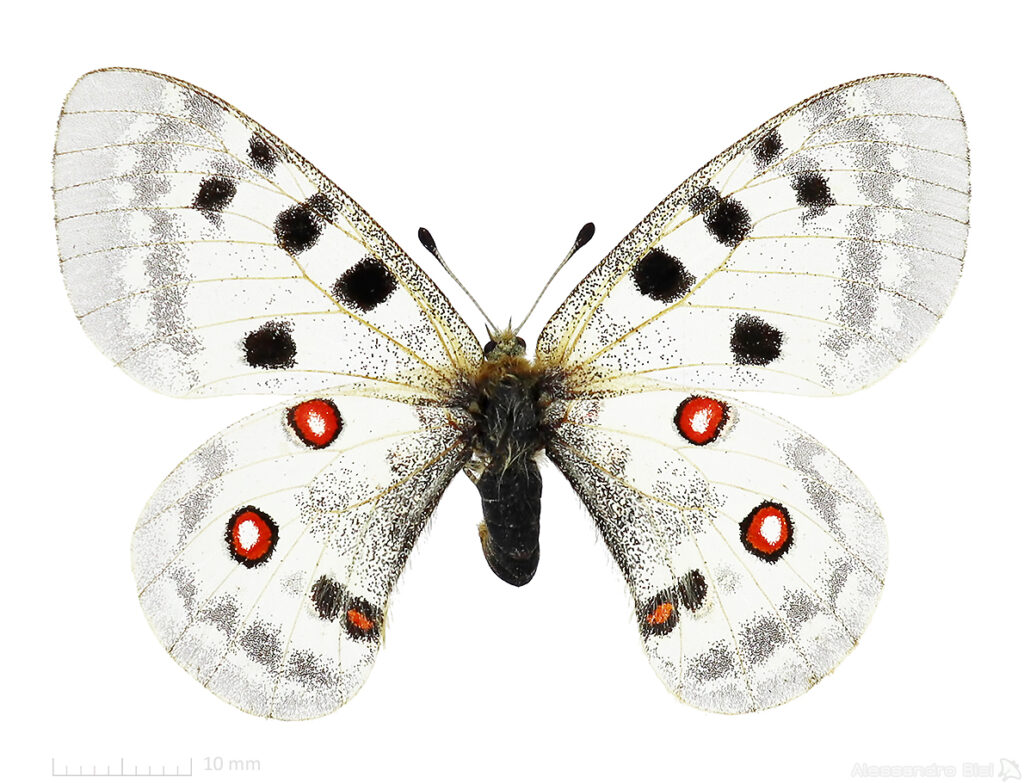

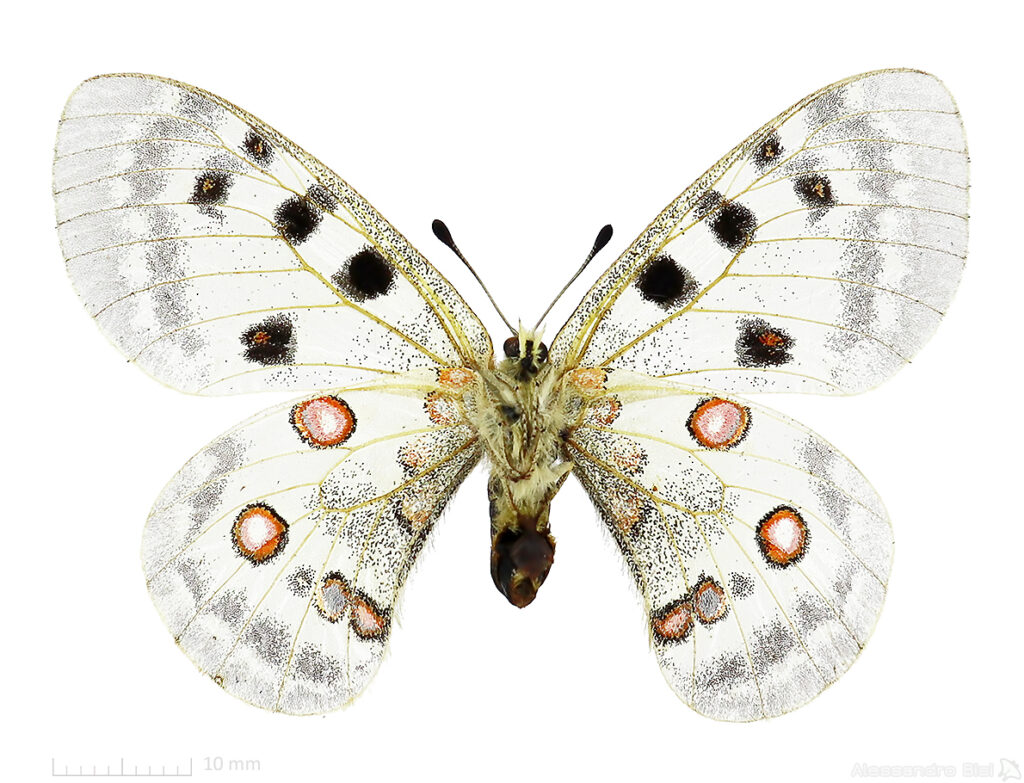

Variabilità: modesta nell’estensione delle macchie nere dell’ala anteriore e nelle macchie ocellari di quella posteriore.

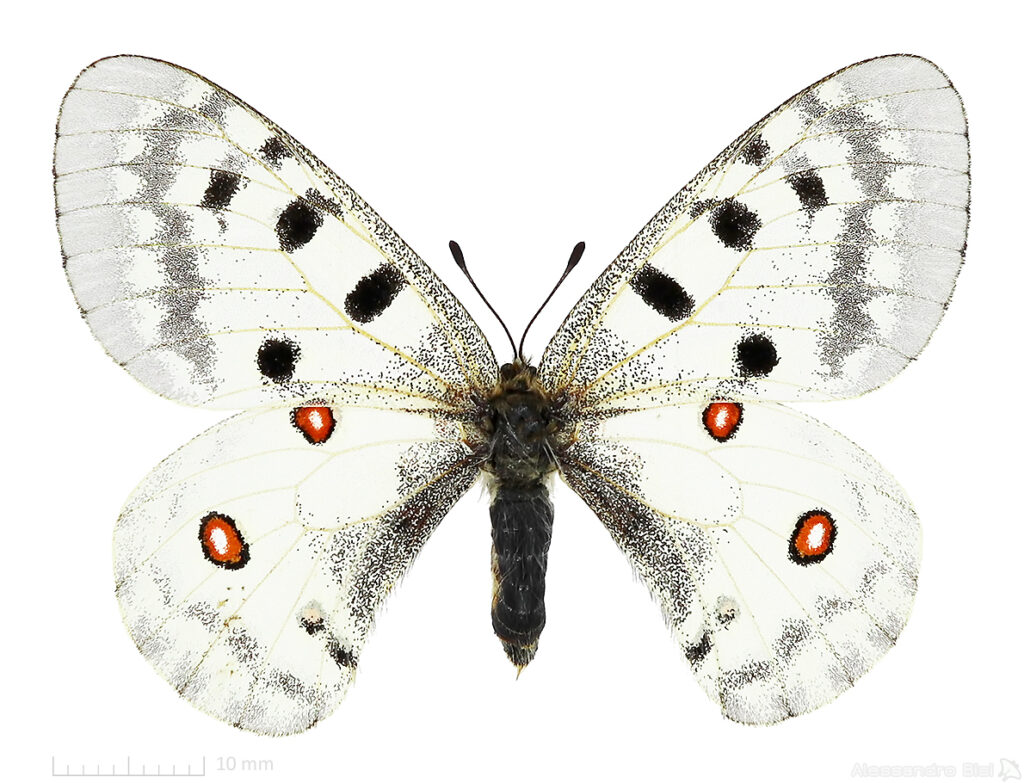

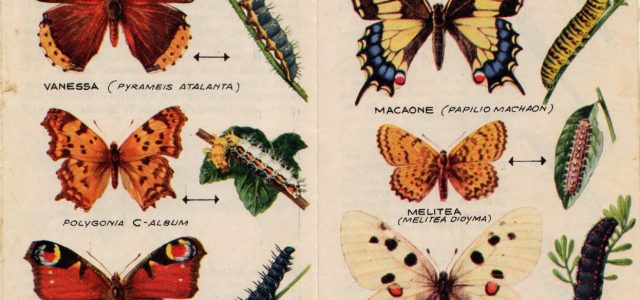

Specie simili: la congenere P. phoebus ha un’apertura alare mediamente inferiore e, in entrambi i sessi, presenta una piccola macchietta rossa situata in prossimità del margine costale. In P. phoebus le antenne tendono ad essere marcatamente anellate di nero, mentre nell’apollo risultano più chiare ed uniformi.

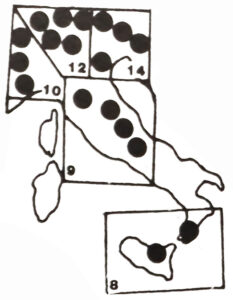

ssp. apenninus

ssp. italicus

ssp. pumilus

ssp. siciliae

Presum. estinta

Distribuzione italiana di P. apollo e relative sottospecie.

Imago / Adulto

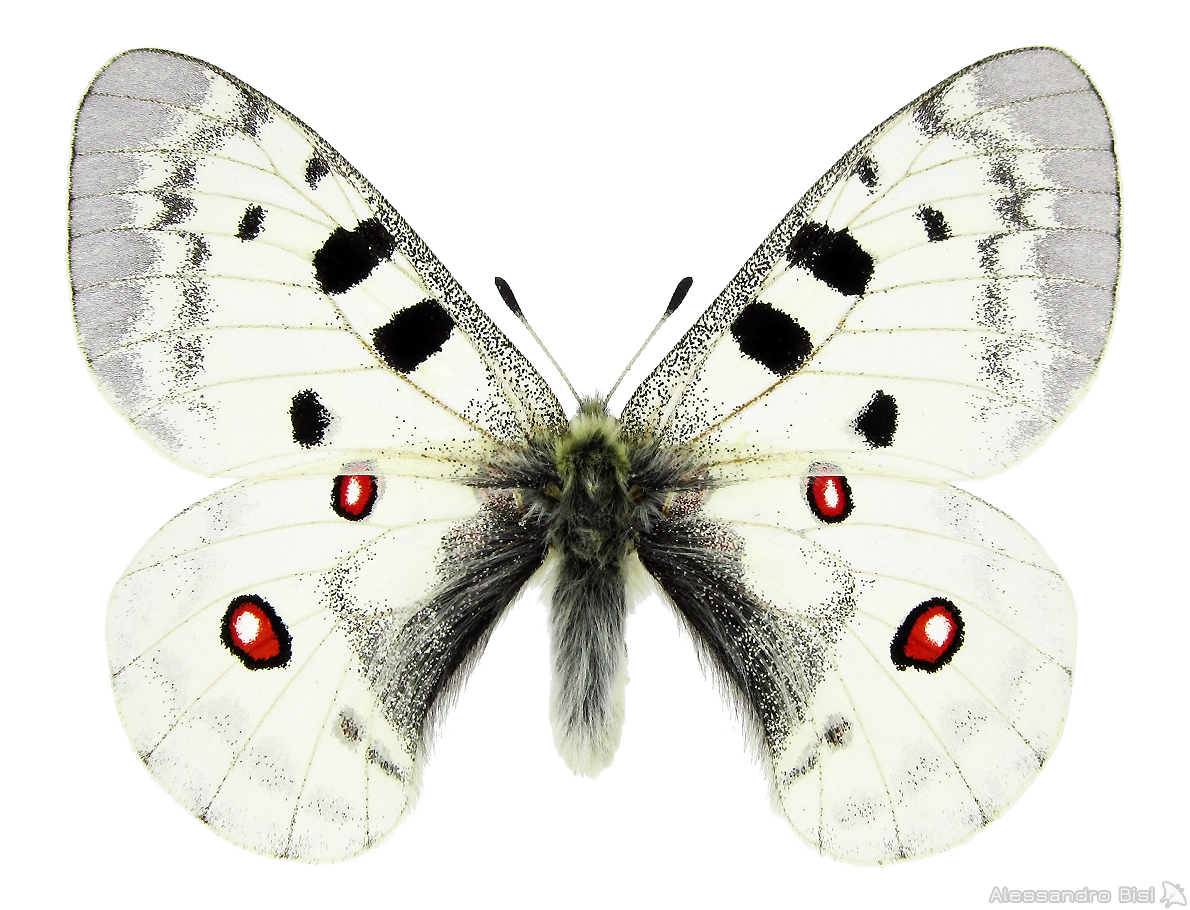

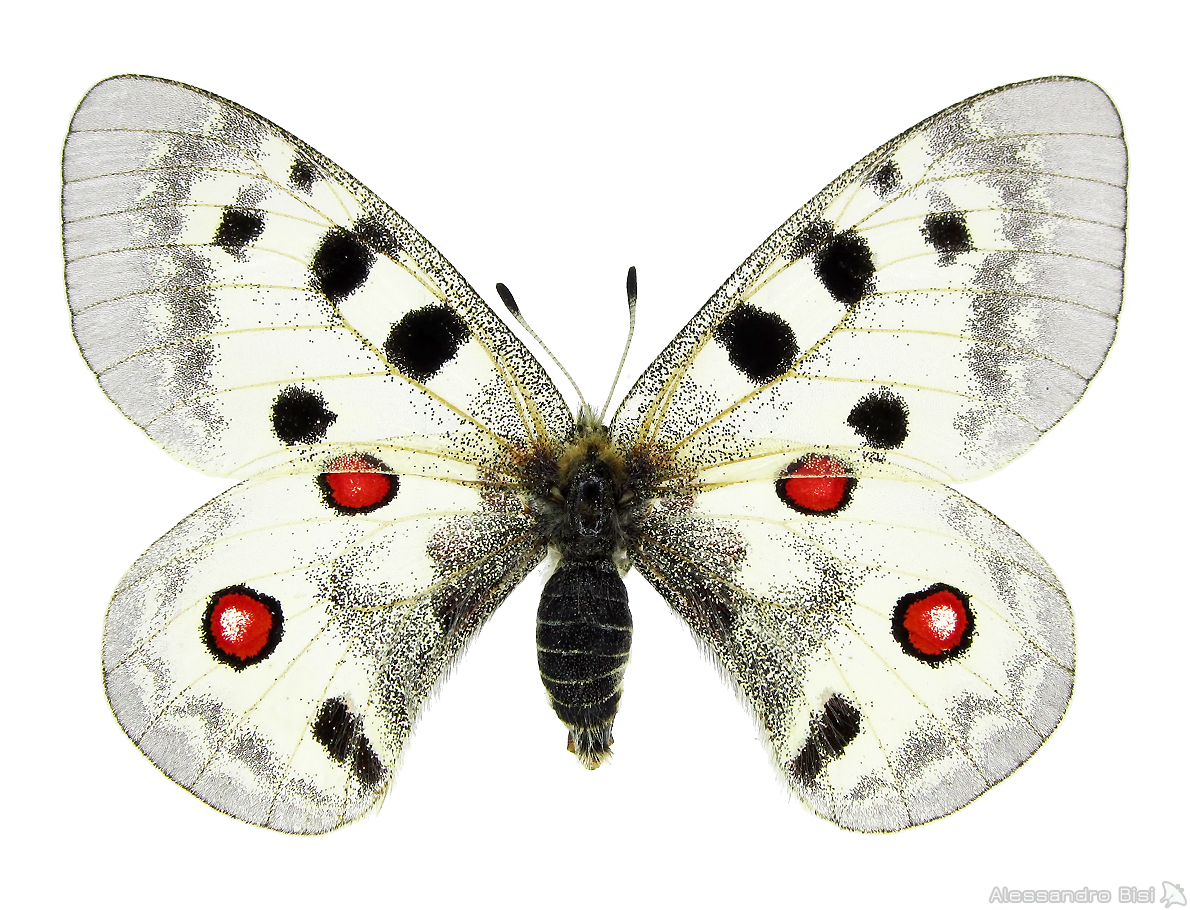

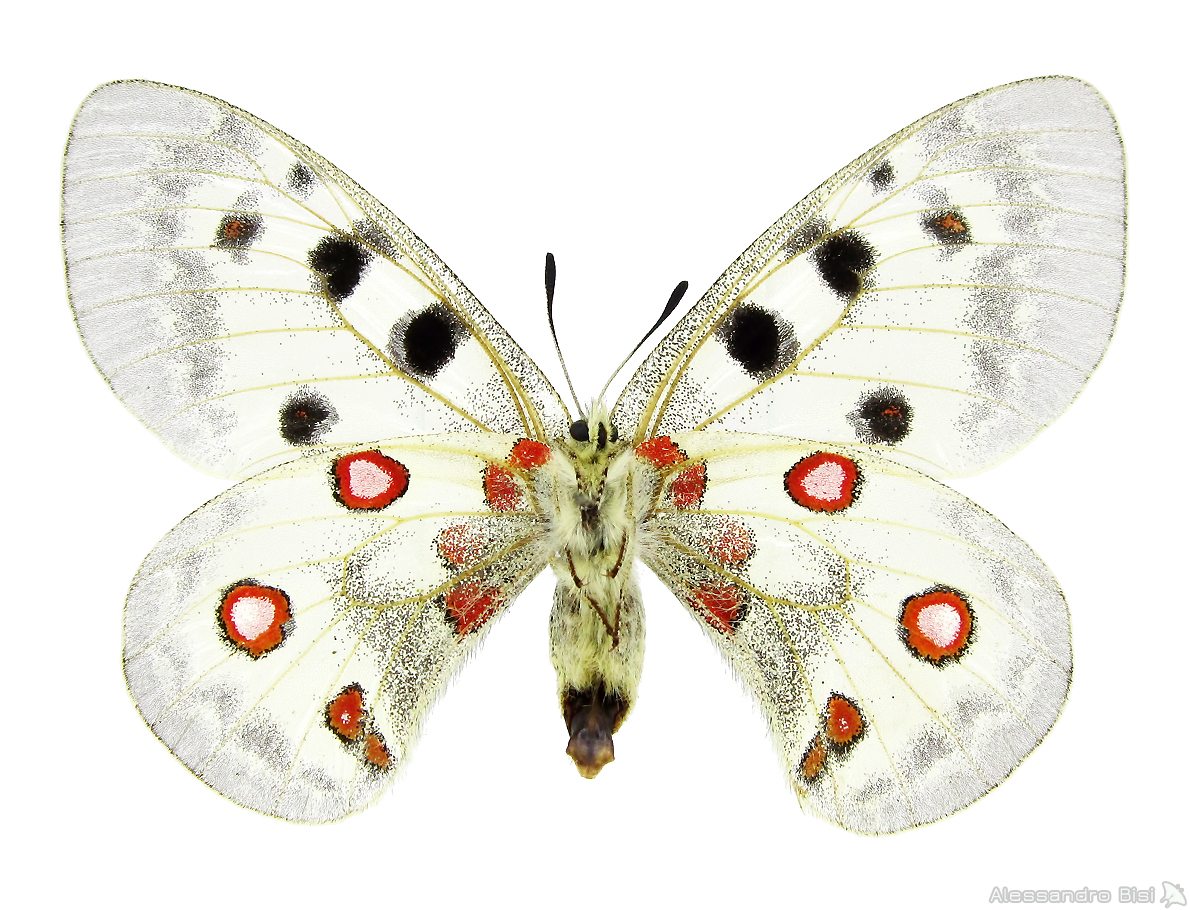

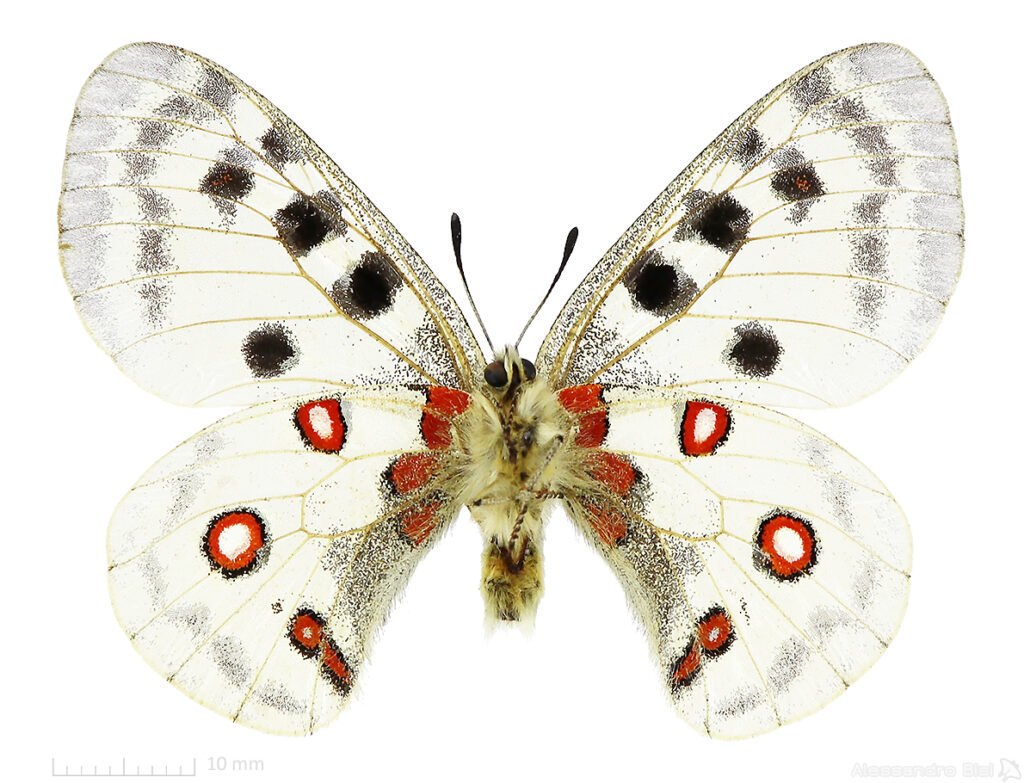

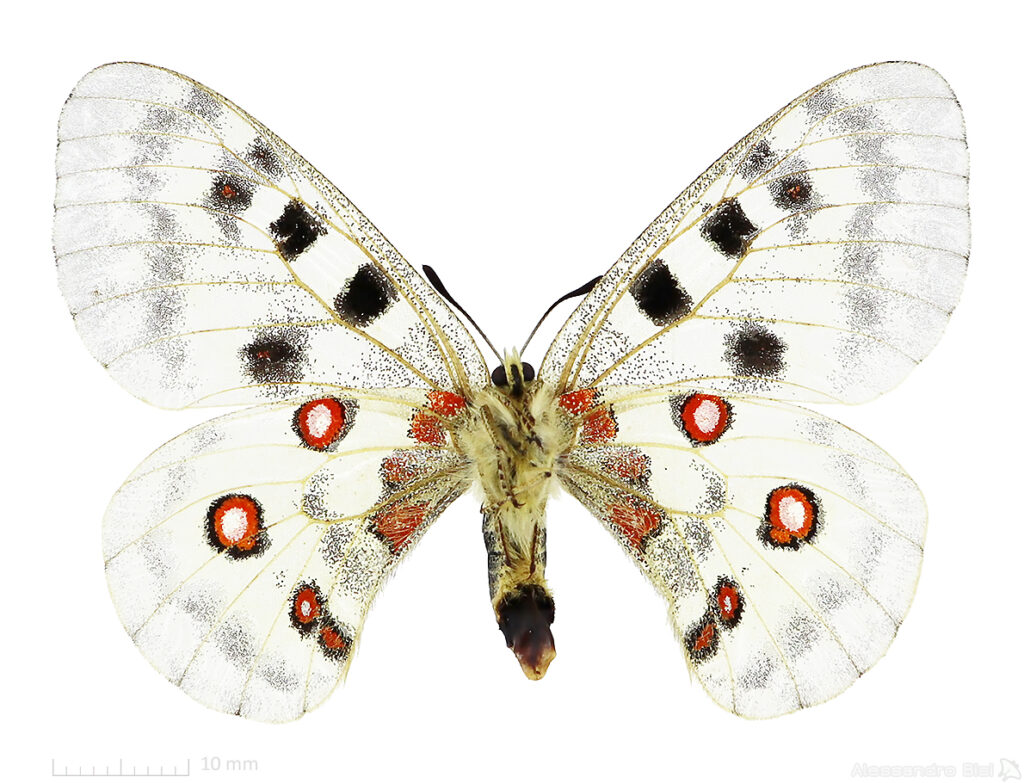

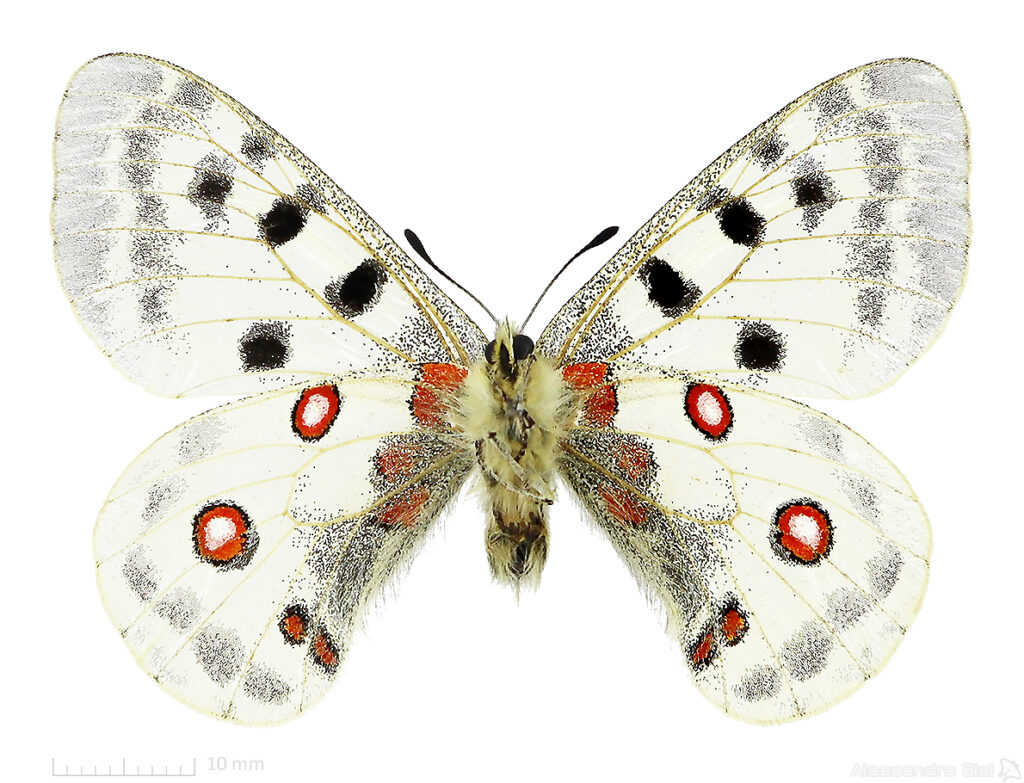

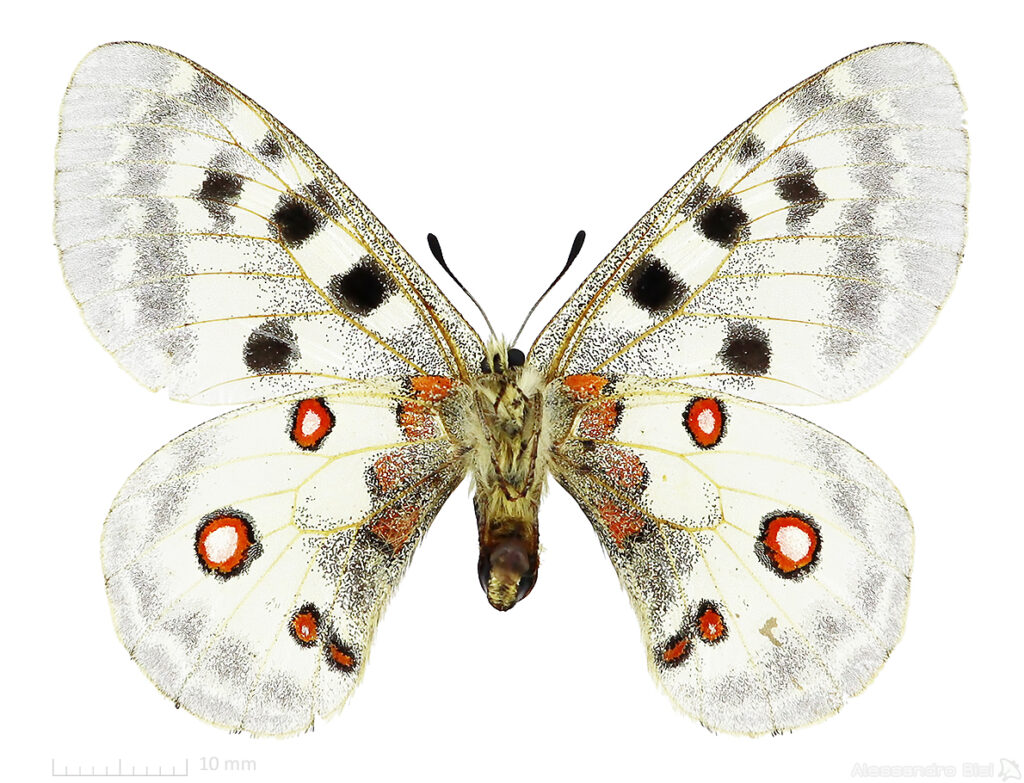

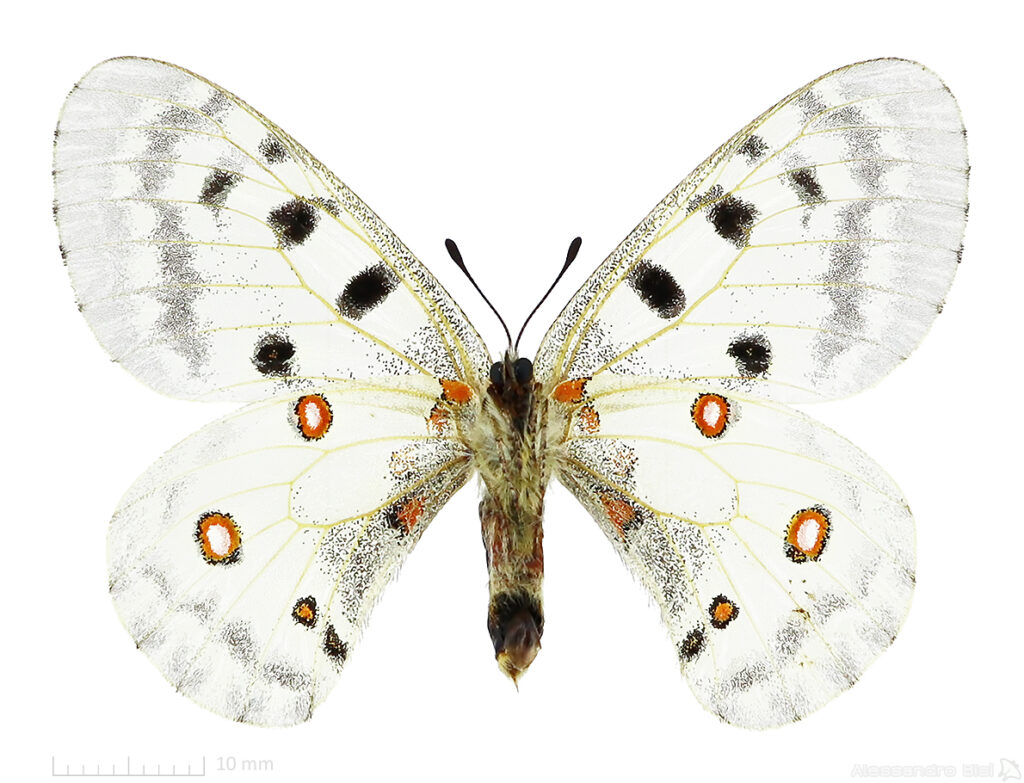

Esemplari conservati:

ssp. rhea Poda, 1761

ssp. apenninus Stichel, 1907

ssp. italicus Oberthür, 1904

ssp. pumilus Stichel, 1906

ssp. siciliae Oberthür, 1891

Esemplari in natura:

ssp. rhea Poda, 1761

ssp. italicus Oberthür, 1904

Ovum / Uovo

ssp. rhea Poda, 1761

Larva / Bruco

ssp. rhea Poda, 1761

Disegni & tavole

ssp. siciliae Oberthür, 1891

Abitudini alimentari

Bruco: oligofago su alcune piante della famiglia delle Crassulaceae, tra cui: Hylotelephium telephium (sedo telefio), Petrosedum rupestre (sedo rupestre), Rhodiola rosea (rodiola rosa), Sedum album (Sedo bianco), S. annuum (sedo annuale), S. villosum (sedo villoso), Sempervivum tectorum (semprevivo dei tetti).

Adulto: nettare di diversi fiori campestri Carduus nutans (cardo rosso), Centaurea spp. (centauree), Cirsium spp. (cardi), Crepis spp., Knautia spp. (ambrette) e Trifolium spp. (trifogli).

Habitat

Farfalla tipica di zone a clima temperato. Si tratta di una specie tipicamente montana che predilige i prati e i pascoli delle montagne dell’Europa continentale. Di solito si osserva a quote relativamente elevate, da 500 a 2500 m. La specie richiede condizioni meteorologiche specifiche (inverni freddi ed estati soleggiate) e potrebbe essere influenzata negativamente dall’elevata umidità e dalle basse temperature.

Nomenclatura

Nomi italiani: Apolline (1865), Apollo (1826-2014), Farfalla Apollo (1840-2016), Parnassio (2001), Parnassio apolline (1865).

Sinonimi:

- rhea Poda, 1761 = geminus Stichel, 1899; rubidus Fruhstorfer, 1906; piedemontanus Fruhstorfer, 1909; valdierensis Verity, 1911; redivivus Bryk, 1914; tonalensis Bryk, 1921; victorialis Fruhstorfer, 1921; friulanus Eisner, 1958; grappensis Sala, Bollino & De Castro, 1993

- apenninus Stichel, 1907 = emilianus Turati, 1911

- italicus Oberthür, 1904 = euapenninus Verity, 1914; civis Turati, 1932; romeii Verity, 1939

Tassonomia: questa specie è stata studiata e descritta con un numero impressionante di entità tassonomiche. Dai tempi di Linneo ad oggi infatti l’apollo è stato studiato in ogni suo aspetto, e ad oggi si contano oltre 200 taxa descritti come sottospecie o razze geografiche. Attualmente la maggior dei nomi attribuiti alle varie popolazioni sono caduti sotto sinonimia poiché non si è riscontrata una buona giustificazione genetica o geografica, a supporto di determinate distinzioni sottospecifiche. Un importante tentativo di fare ordine nel grande marasma tassonomico di P. apollo si deve a Pierre Capdeville che, nella sua monografia Les Races Geographiques de Parnassius apollo (1978-1980), suddivide la specie in vere e proprie razze geografiche. Secondo la suddivisione adottata dall’autore, in Italia troviamo ben cinque razze, ossia quella del Sudtirolo (14), Alpi della Lombardia e del Ticino (12), Alpi Piemontesi e Liguri (10), Appennini (9) e Sicilia e Calabria (8).

Divisione delle razze geografiche di P. apollo nel lavoro “Les Races Geographiques de Parnassius apollo” di Capdeville (1978-1980).

Nakonieczny et al. (2007) a seguito di un approfondito studio sulla storia naturale del P. apollo in Europa, mettono in chiaro una serie di differenze costanti nella morfologia e biologia delle popolazioni, giustificando una suddivisione in ben 10 entità sottospecifiche in Italia. Sebbene gli autori citino le sspp. pumilus (Calabria) e siciliae (Sicilia), questi non forniscono dettagli in merito a quale sia la corretta attribuzione delle restanti 8 sottospecie presenti lungo l’Arco Alpino, nell’Appennino Tosco-Emiliano e nell’Appennino Abruzzese.

Todisco et al. (2010) affrontano lo studio della specie da un punto di vista genetico (DNA), laddove vengono riconosciute specifiche attribuzioni nomenclatoriali alle popolazioni delle Alpi, trascurando però quelle dell’Appennino Tosco-Emiliano. Sull’arco alpino italiano sarebbero quindi presenti le seguenti sottospecie: rhea Poda, 1761 (Friuli, province di Udine e Pordenone), rubidus Fruhstorfer, 1906 (Veneto e Trentino), geminus Stichel, 1899 (Valle d’Aosta), redivivus Bryk, 1914 (Piemonte, provincia di Verbano-Cusio-Ossola) e valdierensis Verity, 1911 (Piemonte, provincia di Cuneo). Un quadro molto dettagliato delle popolazioni alpine è fornito da Bonelli et al. (2021) che, pur evidenziano una chiara suddivisione territoriale fra le popolazioni, non tiene conto di nessuna entità sottospecifica.

Sebbene le entità del Centro e del Sud Italia siano giustificabili con poco margine di dubbio, resta da chiarire lo status tassonomico delle popolazioni presenti lungo l’arco alpino che di certo non sono da considerarsi come facenti parte del vero apollo di Svezia descritto da Linneo nel 1758. Per il momento la suddivisione delle sottospecie nella presente scheda si attiene a Korb (2013; 2020), il quale ha posto in sinonimia diversi taxa ascrivibili alla fauna italiana (vedi sopra).

Conservazione

Status: non è generalmente considerata come rara, in quanto in molte vallate di montagna risulta piuttosto comune. Tuttavia in alcune zone laddove le popolazioni sono molto circoscritte può risultare rara.

Rischi: essendo una specie legata ad ambienti e temperature di alta montagna, essa è particolarmente soggetta a condizioni di mutamento climatico che ne possono compromettere la salute.

Gestione: non necessaria.